【傳奇】搖滾詩人-鮑勃迪倫

鮑勃·迪倫,除了資深音樂愛好者和老歌迷,對于現在的年輕人來說,就只有諾貝爾了。或許你會偶爾聽過他的音樂,第一時間你可能不會愛上他,對于人們來說,除了音樂之外,迪倫意味著更多。

我不分黑白,我不分左右,也不是什么政治詩人,更不是任何人的仆人,我最多只是一個獨立表達的歌手......

誰是— —鮑勃迪倫

聚焦60年代

20世紀60年代的美國,動蕩、喧囂,充滿了各種可能性。民權運動、新左派運動,風起云涌。與這些激烈的政治斗爭同時登上60年代美國政治舞臺的,是一波采取不同與街頭巷戰(zhàn),但同樣表達著對美國社會的不滿與反抗的運動,這就是嬉皮士運動。

迪倫的第一張專輯基本上都是翻唱老民歌和布魯斯。

1963年,他這個時期最有代表性的歌曲之一,即《答案在風中飄》(Blowing in The Wind),在氣候的反戰(zhàn)和民權運動中反復傳唱。

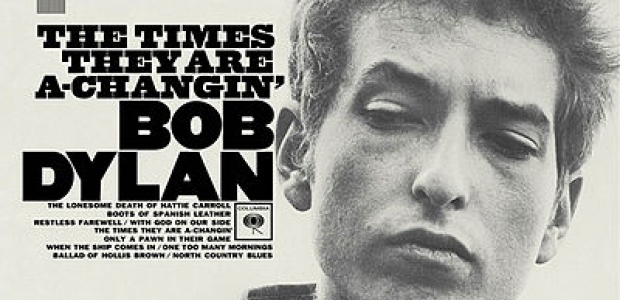

在專輯同名歌曲中,迪倫以一個領導者的口氣告訴聽眾,“時代變了,未來屬于我們年輕人”。因為這兩張專輯,左派民歌界邀請迪倫參加了1963年在華盛頓舉行的民權運動大游行,并當場獻歌。此時的迪倫,儼然是美國抗議民歌運動的領導者。

《Another Side Bob Dylan》

專輯收錄了他創(chuàng)作的一批反映個人生活和情感的作品,正式告別了抗議民歌王國。

1965年,美國紐約的新港民歌節(jié)上,曾經憑民謠演唱獨步天下的迪倫出乎所有人意料,將吉他插上了電,用15分鐘的搖滾表演宣告了對自己的顛覆。美國民歌界完全不能適應,紛紛罵他是“民歌的叛徒”。

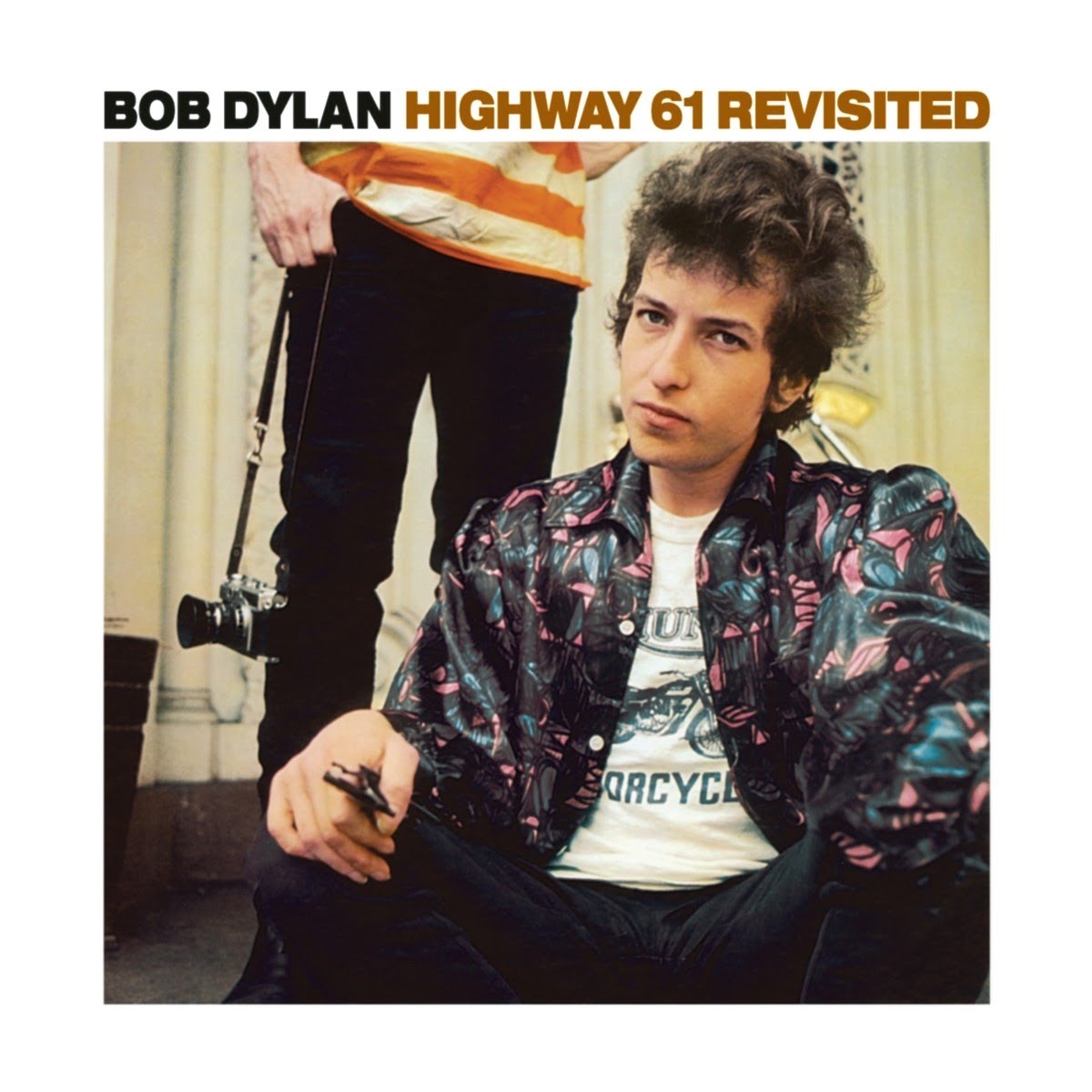

《Highway61 Revisited》&《Blonde on Blonde》

這兩張專輯在各種“史上最佳搖滾專輯”榜單上的名詞都很靠前,賣得也很好。

《Blonde on Blonde》

— —崔健

在若干前的《音樂天堂》等音樂有聲教程中,常常收錄了《Blowin’in the Wind》。電影《阿甘正傳》中,兩次出現瓊·貝茲翻唱迪倫的《Blowin’in the Wind》的鏡頭。

2011年4月6日,70歲的鮑勃·迪倫在北京工人體育館開唱,這是他第一次在中國演出。當日的工體座無虛席。如今,在中國居然找不到一個鮑勃·迪倫的歌迷網站。

鮑勃·迪倫經典作品

A Hard Rain's A-Gonna Fall(暴雨將至)

這是那個時代由最偉大的抗議歌手寫出的最偉大的抗議歌曲,一首近7分鐘的民謠史詩。村上春樹的處女作《且聽風吟》里提到這首歌,多年后居然兩人成為角逐諾貝爾文學獎的主角,奇妙的是音樂家詩人鮑勃·迪倫勝出。

Like a Rolling Stone(像一塊滾石)

事實上這是最能代表鮑勃·迪倫的作品,沒有其他任何一部作品能想他一樣被賦予如此多的意義。它被權威音樂雜志《滾石》選為”史上最偉大500首歌曲“第一名。

Just Like a Woman(女人如斯)

迪倫最優(yōu)秀的抒情歌曲并不是一首情歌,這首歌描述了一種喜歡與失望相結合的復雜情感,創(chuàng)作時或許心存報復,但唱出來的時候卻帶有幾分懊悔。

All Along the Watchtower(沿著瞭望臺)

這首”瞭望塔“是迪倫最令人難以忘懷的旋律,當講笑話的人和小偷在交談的時候,整首歌以一種不詳的場景結束,兩個騎馬的人在靠近,留給聽眾無限的遐想。

”是的,這就是文學,這就是詩。你以為文學是什么?幾年前編雜志時編過一期中國的歌詞搖滾,那時感到,詩在此。“

— —李敬澤

2016諾貝爾文學獎獲獎者

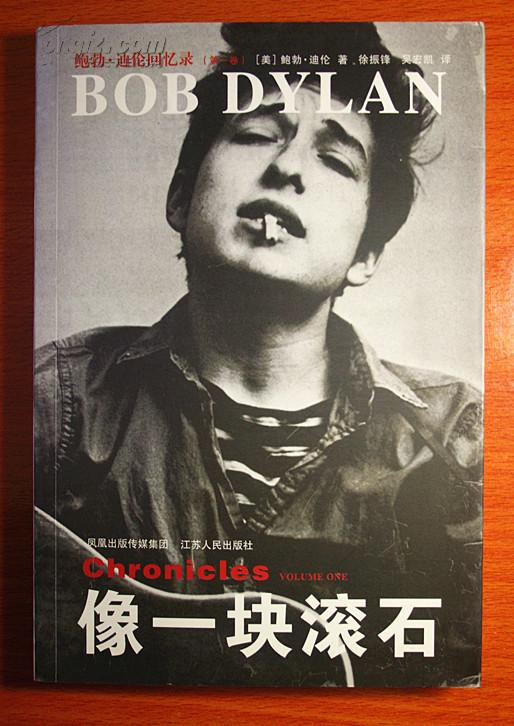

鮑勃·迪倫的回憶錄《像一塊滾石》

2003年,鮑勃·迪倫歷時3年在手動打字機上一鍵一鍵敲出回憶錄《想一塊滾石》出版,最終將詩人和散文家的情懷表露無遺。該書進入《紐約時報》最佳暢銷書榜單長達19周之久,還被全球著名媒體評選為”年度最佳圖書“。書中,迪倫對自己被無限擴大的抗議、民權、嬉皮等60年代運動代言人表示不認同,甚至嘲諷。

2016年,鮑勃·迪倫獲得諾貝爾文學獎的消息傳開。諾貝爾獎評委會給出的頒獎理由是:”鮑勃·迪倫在美國民謠傳統(tǒng)中創(chuàng)造出新的詩歌意境。“美國作家SARA DANILS在網上表示,當我們回溯5000年前荷馬和薩芙曾寫的那些美妙的詩歌文本,其實最早是為表演而作的。